障がい者グループホームを開設するには?

障がい福祉事業を開設する上での

ポイントは大きく分けて3つ!

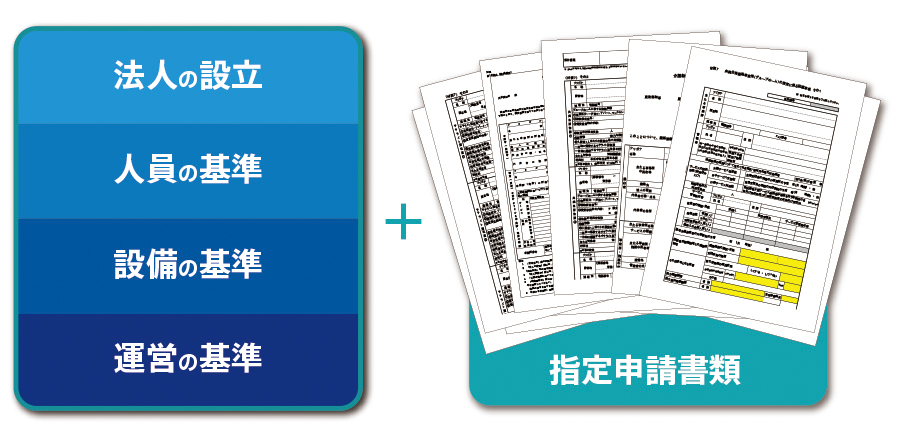

- 法人の設立

- 設備・人員の確保

- 指定申請

障がい福祉事業を行うためには、指定申請という手続きを行い、指定許可を取得する必要があります。指定申請を行うためには、法人格の取得や複雑な人員要件・設備要件をクリアした上で行わなければなりません。また、指定申請は自治体ごとに様々な独自ルールが存在するため障がい福祉事業の開設は、他の事業と比べて法的な手続きや専門知識が求められます。事業を成功させるためには、綿密な準備と計画が不可欠です。

障がい者グループホームとは

どんな場所?

障がい者グループホームとは?

障がい者が支援を受けながら地域で生活

障がい者グループホーム(共同生活援助)は家庭的な雰囲気の中で、障がいのある方々が地域で交流しながら生活できる場所になります。相談を聞いたり、食事を提供したりする「世話人」や入浴や排せつ、食事の介護などをする「生活支援員」の方々が日常生活の援助を行い、自立した生活に向けてサポートします。障がいを抱える方が集まって暮らす事から孤立の防止に繋がり、職員から日常支援を受けることにより、地域生活における不安の軽減、心身の安定が期待されます。

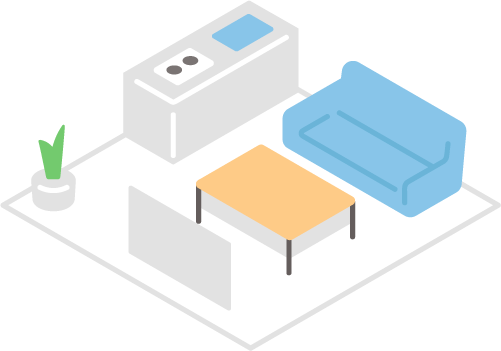

障がい者グループホームの物件

一戸建てやマンションなど

住宅地にある家庭的な建物で運営

障がい者グループホームは住宅地で地域との交流が可能な環境が求められるので、一戸建てやアパート、マンションなどで運営します。1事業所あたりの入居定員は原則2人以上10人以下で、各部屋には収納を除いて7.43㎡(約4.5畳)以上の広さが確保されています。全ての部屋には鍵がついていますので、プライベートがしっかり守られている環境です。また、入居者同士でのコミュニケーションも地域生活における大切な要素ですので、交流が図れる場所も設けられています。

障がい者グループホームの対象者

障がい者グループホームの

対象者は18~64歳

障がい者グループホームの対象者は、「地域において自立した日常生活を営むのに支援を必要とする身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病患者で18~64歳の方(身体障がい者にあっては、65歳未満又はは65歳に達する日の前日までに障がい福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある方)」です。施設や病院から退所するにあたって一人暮らしでは不安な方や一定の支援を受けながら地域で暮らしたい方などが利用しています。

障がい者グループホームの種類

4種類の障がい者グループホーム

障がい者グループホームは以下の4種類に分けられます。

- 介護サービス包括型

- 日中サービス支援型

- 外部サービス利用型

- サテライト型

基本的には利用する方の障がいの特性に合わせて選ぶ事ができますが、障がい者への支援体制や利用条件がそれぞれ異なるため、障がいに合ったグループホームを探すのが良いとされます。

介護サービス包括型

事業所の職員が主として夜間に相談、食事、入浴、排せつなどの日常生活上の支援を実施します。また、入居者の就労先や日中活動サービス等との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の援助も行います。

日中サービス支援型

事業所に昼夜を通じて1人以上の職員が配置されており、相談、食事、入浴、排せつなどの日常生活上の支援を実施します。入居者の就労先や日中活動サービス等との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の援助も含まれます。日中サービス支援型は日中の時間帯であっても支援を必要とする方に必要なサービスを提供するグループホームですので、重度の障がい者や高齢の障がい者の利用が多い傾向があります。

外部サービス利用型

外部の居宅介護支援事業所から派遣された職員が主として夜間に障がい者グループホームで相談、食事の援助、入浴、排せつなどの介護を提供します。また、事業所の職員は、相談や食事などの日常生活上の支援や入居者の就労先や日中活動サービス等との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の援助も行います。

サテライト型

事業所の職員が主として夜間に相談、食事などの日常生活上の支援を行います。サテライト型は本体住居(食事や余暇活動、他の入居者と交流を行える場)の近くに住まいを借りて、より一人暮らしに近い条件で生活することができます。また、職員が1日に数回の巡回を行うため日常生活上で必要なサポートを受ける事ができます。

障がい者グループホームの現状

日本の障がい者数は1,160万人

厚生労働省によると2023年の障がい者数は1,000万人を超え、国民の約11人に1人は何かしらの障がいを持っていると言われています。このうち身体障がい者は436.0万人、知的障がい者は109.4万人、精神障がい者は614.8万人とされ、特に精神障がいを持つ方が多くいることが伺えます。

近年、高齢化の加速や医療技術の進歩に伴い、障がい者数は増加傾向にあり、障がい福祉サービスへのニーズも高まっています。また、国は障がいのある方が、地域社会で自立した生活を送れるよう「障害者総合支援法」を制定し、入所施設からグループホームなどへの移行が進められています。

入居できない待機者が2万2,000人

NHKが入所施設の待機者を調査したところ、全国に2万2,000人余りの待機者がいることがわかりました。

待機者は特に以下のような方達が申し込んでいるとみられています。

- 1人で暮らしていくのが不安で、支援を受けながら地域で生活したい方

- ハラスメントにより精神障がいを抱えてしまったが、元々は地域で普通に生活していた方

- 施設や病院に入院していたが、退所していきなり一人暮らしするのは不安という方

- 親の高齢化に伴い、自宅から施設に移り住む方

などです。そういった方達が地域において自立した日常生活を目指し、安心して暮らしていけるように日常生活上の援助を行っていきます。

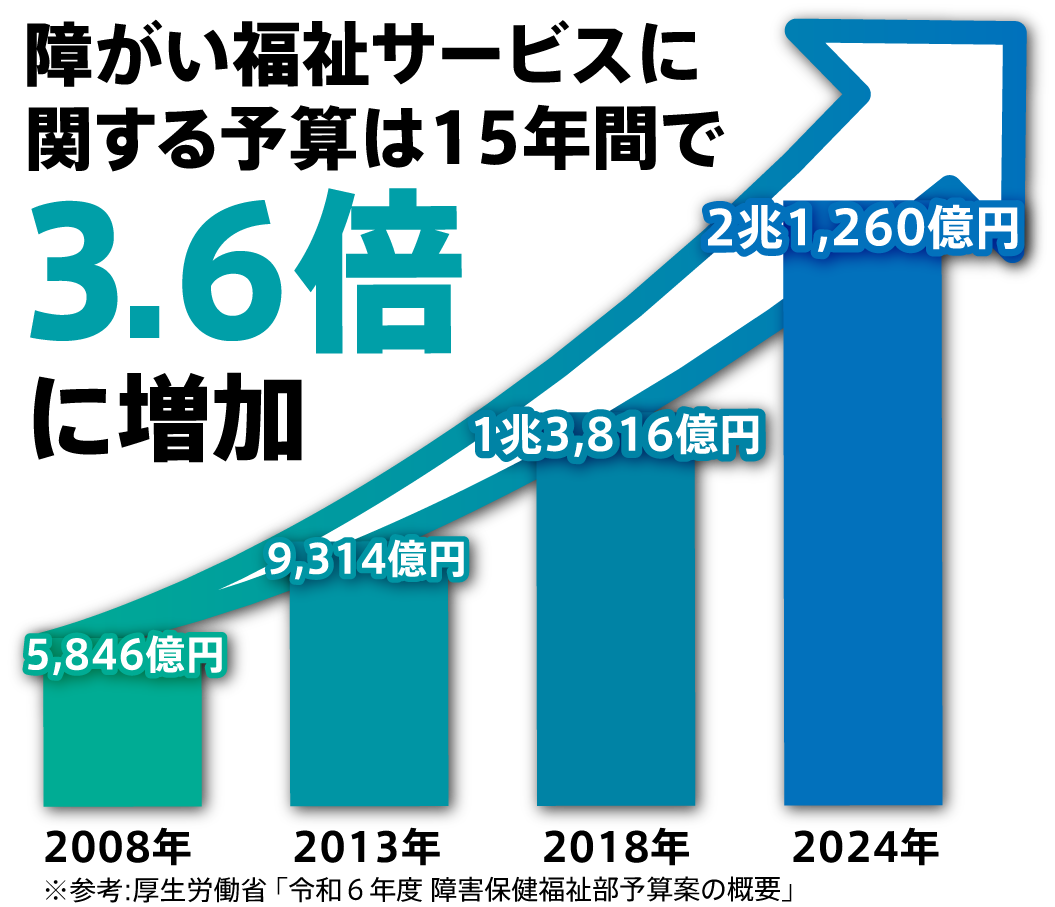

年々増加する障がい福祉サービスに関する予算

障がい者グループホームは全国に約12,281カ所ありますが、障がい者は約1,160万人もいるため、需要に対して事業所が不足している状態が続いています。特に精神病床においては長期入院患者の退院促進や病床の削減が進められており、その患者の退院先として障がい者グループホームの需要が非常に高まっています。また、障がい福祉サービス関係予算額はこの15年間で約3.6倍に増加しており、今後も国からの支援をしっかりと受ける事ができる見込みです。

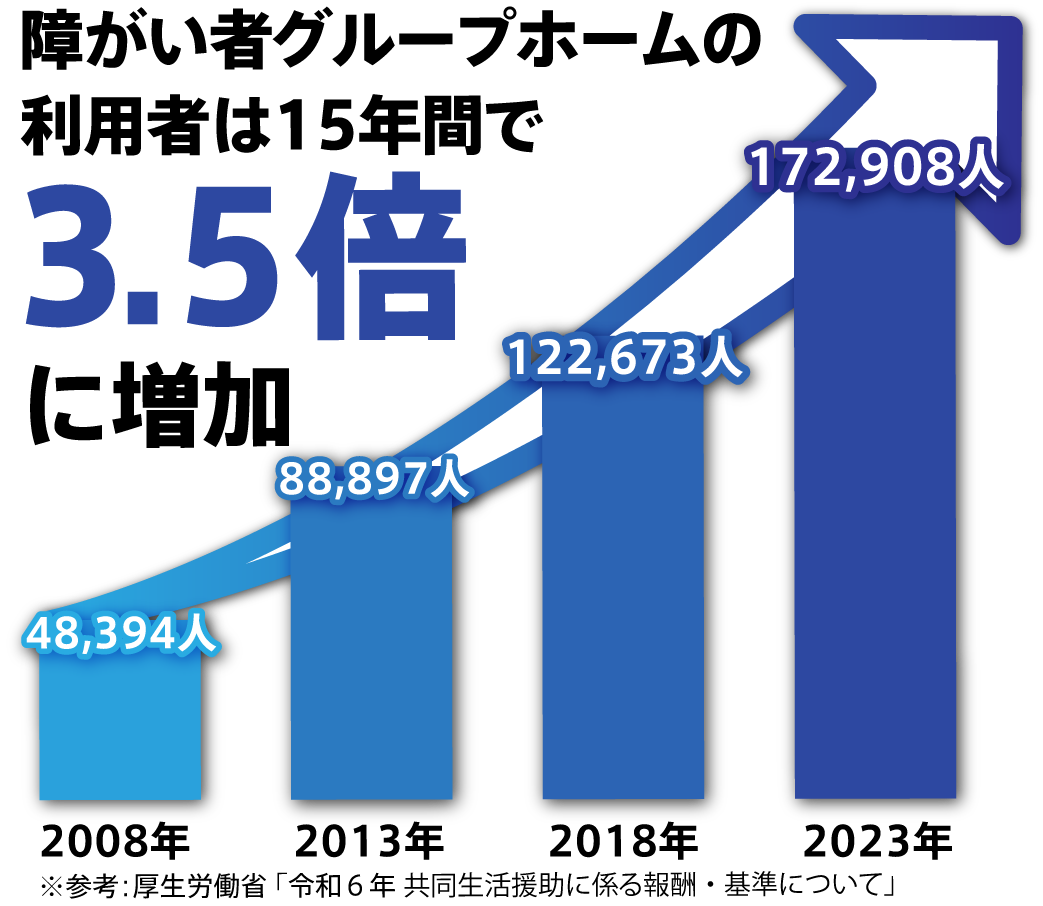

障がい者グループホームの役割

障がい者グループホームは、障がい者の入所施設や精神病院からの地域移行の受け皿として必要とされておりましたが、近年では精神病院などへの入院ではなくグループホームを最初から利用するケースが増えています。また、障がい者の親の高齢化に伴って、自宅からグループホームに入居する方々がこの15年間で約3.5倍の172,908人と増加傾向にあります。障がい者グループホーム自体はまだまだ事業所不足にあるため国も整備を推進する福祉事業として注目のビジネスです。

障がい者グループホームを開設する上での

ポイント

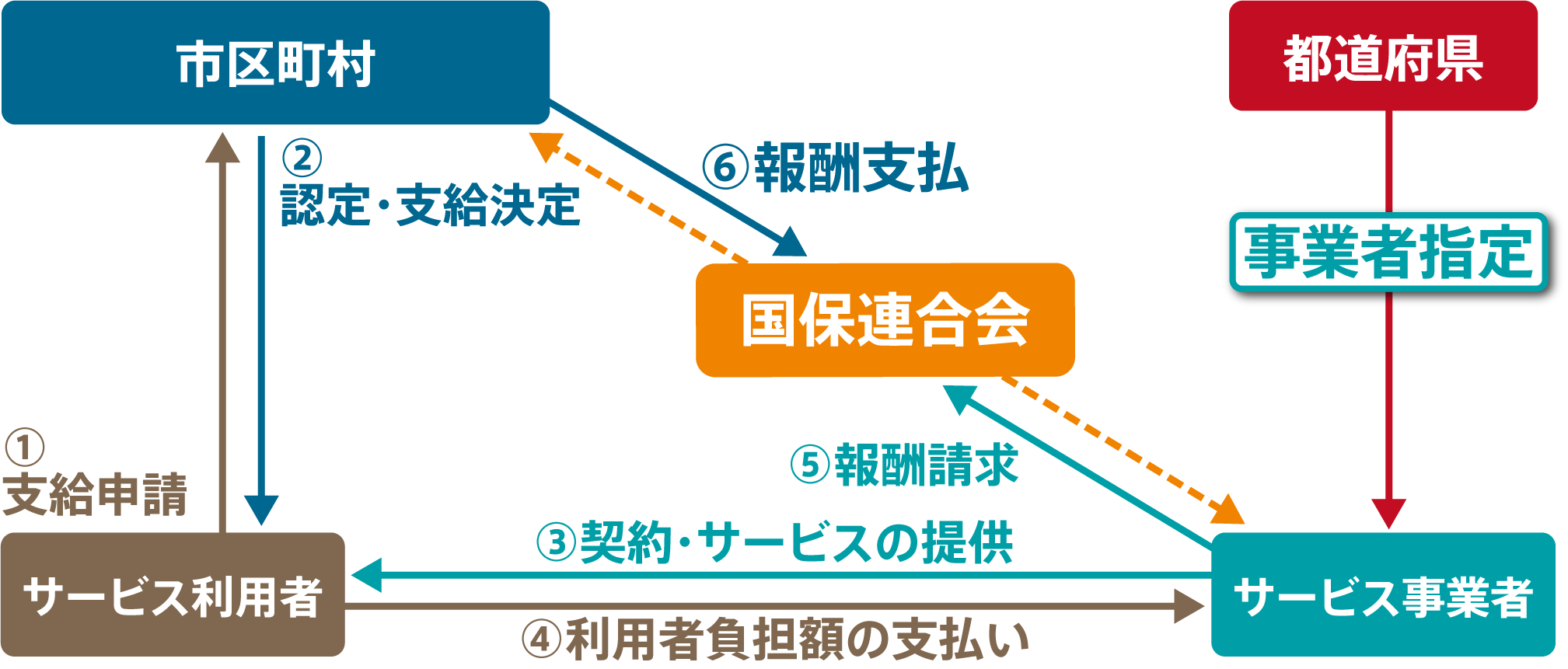

売上は国への請求だから安定収益

障がい福祉事業は提供したサービスの請求を国保連合会(国民健康保険団体連合会)に対して行います。この国保連合会は、国民健康保険の保険者である市区町村並びに国民健康保険組合が共同で事務を行うため、国保法第83条に基づき、47の都道府県単位に設立された公法人であり、市区町村からの委託により障がい者自立支援給付費等の支払いも行っています。そのため、売掛金のリスクや景気に左右されることは無く、安定して売上を得ることができます。また、サービスに対する報酬は決まっておりますので、価格競争などは一切ないのも魅力の一つです。求められることは入居者やご家族の事を考えて、自立に向けた質の良い障がい福祉サービスを提供できるか、入居者が安心して暮らせる環境をつくれるかになります。

介護給付費と訓練等給付費

障害者総合支援法において障がいの種別にかかわらず、障がいのある方々が必要とする障がい福祉サービスを受ける事ができ、この時のサービスに応じて「介護給付費」若しくは「訓練等給付費」を国保連に請求することができます。

訓練等給付費は障がいのある方が自立した生活を営むため、地域社会へ移行するために、必要な訓練を受けられるサービスにお支払いされておりますので、障がい者グループホームは訓練等給付費の対象となります。

障がい者グループホームの

開設方法

障がい福祉事業の開設は、他の事業と比べて、法的な手続きや専門知識が求められる点が異なります。

これから開設までの大まかな流れや、準備すべきことなどを解説していきます。

障がい福祉事業開設の流れ

1. 法人設立

2. 資金調達

3. 人員基準

4. 設備基準

5. 運営基準

6. 指定申請書類の作成と提出

以上が指定申請を受けて開設するまでの大まかな流れとなります。

これから順を追って説明していきます。

法人設立

障がい福祉事業を開設するには法人でなくてはなりません。そのため、株式会社や合同会社、一般社団法人などの法人格の取得が一番最初に行う業務となります。既に法人格を有する経営者の場合であればそのまま始める事ができます。

資金調達

開設資金は、自己資金とあわせて以下の方法で調達することができます。融資を受けるためには収益見込みや事業計画書などの書類の提出が必要です。

- 銀行などからの借入

- 日本政策金融公庫の融資:中小企業向けの政府系金融機関の融資制度

- 助成金や補助金:各自治体や民間団体が提供する助成金制度

公庫や銀行から融資を受ける

融資を受ける際には事業計画書を作る必要があります。事業計画書も収益の部分に触れていればいいわけではなく、取り組む福祉事業についての詳しい内容が必要とされており、なおかつ既に運営されている施設との整合性も求められます。つまり開設するオーナーは福祉の内容や現状をよく理解して事業計画書を作成する必要があるため非常に時間が掛かる業務となります。

OWL福祉事業では事業計画書作成のサポートも行っておりますので、融資を必要とする方でも安心して取り組んでいただけます。

人員基準

障がい者グループホームでは以下の職員を雇用して配置する必要があります。

設備基準

立地条件と設備の基準を合わせて説明します。

- 立地条件

入所施設又は病院の敷地内ではなく、住宅地や住宅地と同じように地域の住民や入居者の家族と交流ができる場所

- 入居者の居室

1人につき1部屋

居室の面積は収納スペースを除いて内法面積で7.43㎡以上が必要

- 定員

2人以上10人以下

- 設備

キッチン、トイレ、浴室、洗面所などの日常生活を送る上で必要な設備と、入居者が全員集まって食事をしたり交流することができるスペース(リビング)が必要

- その他

- 昭和56年以降の建物で市街化調整区域ではない

- 自動火災報知器が各部屋にある

- 図面がある

といった内容があげられます。

建物自体は新築でも賃貸でも問題ありませんので、初期費用を抑えて障がい者グループホームを始める場合には賃貸で4LDK以上の一戸建てを借りて始めるのがよいでしょう。

運営基準

運営にまつわるルール、営業時間などをしっかりと決める必要があります。

入居者や家族の意思を尊重して個別支援計画を作成し、この計画に基づいてサービスを提供します。また、入居者の虐待防止に向けて研修などを行い整備する必要があります。

運営規程に最低限定めなければならない事項には以下のようなものがあります。

- 事業所の名称や所在地

- 事業の目的と運営の方針

- 営業日と営業時間

- 入居定員

- サービスの内容とサービスに関する費用

- サービスや苦情解決などの研修実施

- 事業所の名称や所在地

- 事業の目的と運営の方針

- 営業日と営業時間

- 入居定員

- サービスの内容とサービスに関する費用

- サービスや苦情解決などの研修実施

指定申請書類の作成と提出

開設場所が決まり、管理者やサービス管理責任者などの必要な職員が揃ったら、開設予定地の行政機関に連絡をして事前相談を行います。

また自治体によっては事前協議がない場合にはそもそも申請ができないこともありますので注意が必要です。指定申請の手続きを行い指定を受けることができれば事業所として運営することが可能になります。

指定申請をする際の書類は40種類以上にもなります。下記は主な一例になります。

- 指定申請書…運営、代表者、開設場所、開設日などの情報を記載

- 付表…事業所場所や人員配置等のデータ

- 法人の定款、登記簿謄本…運営法人の定款、履歴事項全部証明書

- 勤務形態一覧表…開設する月のシフト表

- 管理者、サービス管理責任者の経歴書

- サービス管理責任者の資格証明書と実務経験証明書

- 運営規程…運営に関する取り決め

- 平面図…基準上の設備を整えているか

- 居室等面積一覧…居室の広さの適合

- 協力医療機関契約内容…入居者の怪我や病気に備えて、連絡可能な医療機関との連携

- 苦情処理に関する措置の概要…入居者や近隣の住民から苦情があった場合の対処法

- 事業計画書…法人の概要や事業所の場所、開設予定日など

- 収支予算書…開設から1年間の収支予算を作成

- 事業所の賃貸借契約書など

他にも多くの必要書類があり準備が非常に大変です。そのため1人で開設しようとしてもスムーズにいかず、余計な家賃や人件費が掛かってしまうケースも多くあります。障がい福祉事業の開設を決めたら、期間をしっかりと設け万全の準備でスムーズに進められるように取り組んでいくのが良いでしょう。

障がい福祉事業の運営について

運営を成功させるための考え方

福祉事業(社会貢献事業)で利益をあげてもいいのだろうか…と考えてしまう方は大勢いらっしゃいます。しかしながら福祉事業だからこそ利益をしっかりと上げることが大切であり、実際に上手くいっている経営者の多くはしっかりと利益を追っています。利益を安定的に上げることで、十分な研修を職員に受けさせたり、事業所の設備をしっかりと整えやすくなったりと、入居者や職員に還元することができるようになります。また、入居者の方々にとっては質の良いサービスと長期安定的に事業所を利用できることが大切です。そのためにも利益をしっかり追っていくことが大切だと言えるでしょう。

障がい者への理解

障がいは大きく分けて3つ(精神、知的、身体)あり、障がいの重さによって支援の方法や大切になるポイントが変わってきます。それぞれが抱えている障がいについてヒアリングを行い、しっかりと理解した上で支援を心がけることが大切です。

運営マニュアルの用意

事業を運営していく中で、思いがけない事故やトラブルはどんなに気をつけていても発生します。その時に十分な対応ができるようにトラブル対応のマニュアルを用意しておくことや、職員間での連絡網の準備、対応の流れなどをまとめておきましょう。また、発生してしまった事故やトラブルの再発防止も大切な業務になりますので普段からPDCAを取り入れていきましょう。

法令をしっかりとチェック

福祉事業に取り組むにあたって、法律の知識を知っていることも大切な要素になります。法律自体も時代に合わせて改正されることがありますので法律違反にならないためにも常に最新の情報を得られるようにしておきましょう。

OWL福祉事業が開設・運営を

徹底サポート

障がい福祉事業の開設は未経験の方にはやはり難しい部分が多く、また必要とされるノウハウも多いため、出だしからスムーズに進まずに止まってしまったり、事業者指定を受ける際に無駄に費用が多くかかってしまったり、集客が上手くいかなかったりなどのケースが多々あります。

そこでおすすめなのがOWL福祉事業の開設・運営支援です。培ってきたノウハウをご提供するとともに、専任のスタッフが付いて一緒に開設、運営を行っていくので安心して事業に取り組めます。

未経験・無資格でも安心の

サポート体制

OWL福祉事業では未経験、無資格の方でも安心して取り組める施策のひとつとして専用のマニュアルをご用意しております。マニュアルを見ながらOWLスタッフと開設を行っていくためわかりやすく、理解しやすいのが特徴!

またマニュアルという形でノウハウを確実に得ることができます。

開設・運営のサポート内容

障がい福祉事業開設

サポート

- 必要に応じて資金調達サポートを実施

- 開設に必要な数十種類の書類作成サポート

- 指定申請時の行政機関への同行

- 物件探し、人材探し など

障がい福祉事業運営

サポート

- 入居者募集サポート

- 利益をしっかり得るためのノウハウ、情報の提供

- 行政・業界の動きの共有

- 経営戦略会議を通して安定的な黒字化へ

開設時に必要とされる箇所は全てサポートし、ノウハウも常に提供していきます。また行政機関への同行も行いますので初めての方でも安心して取り組んでいただけます。運営がスタートしてからは素早く収益化されるようにスタッフとともに入居者募集を行い、安定的な黒字化を目指して二人三脚で事業をバックアップしていきます。

OWL福祉事業で運営を始めた方の95%は業界未経験、無資格の方々です。異業種オーナー様が参入できるフローをしっかりと形成しておりますのでご安心ください。

OWL福祉事業のサービス

- 障がい福祉事業の現状

- サポート内容の詳細

- 収支モデルや開設までの流れ

などを詳しくご説明いたします。

是非、お気軽にご参加ください!